肝心のスペックは・・・・・

CPUがモバイル用セレロン366MHz、メモリが128MBに拡張済み、CD-ROMドライブ搭載、LANはPCカードにて。HDDは4.8GB。

USBポートx1、PS/2ポートやパラレル・シリアルポート、外部ディスプレイ端子も各1つずつ付いています。PCカードスロットは2つ(うち1つはCardBus対応)。

OSは標準がWindows98だったのですが、デジカメ写真などを扱うためWindowsMeに入れ替えています。

パソコンは、購入した時はかなりのハイスペックだったとしても技術の進歩は凄まじく、あっという間に能力不足になってしまいます。

これはある意味仕方の無いことですが・・・・今使っているPCが、もちょっと性能アップ出来たら良いのに。そう考えるのはごく自然な流れでしょう。

ここで、問題が一つ。「PCの性能アップはどうやってやろうか?」

外付け型の拡張機器があれば、それを付けるのがもっともリスクも少なくて良い方法です。

これは、親父のIBM/ThinkPad i1456です。

肝心のスペックは・・・・・

CPUがモバイル用セレロン366MHz、メモリが128MBに拡張済み、CD-ROMドライブ搭載、LANはPCカードにて。HDDは4.8GB。

USBポートx1、PS/2ポートやパラレル・シリアルポート、外部ディスプレイ端子も各1つずつ付いています。PCカードスロットは2つ(うち1つはCardBus対応)。

OSは標準がWindows98だったのですが、デジカメ写真などを扱うためWindowsMeに入れ替えています。

このパソコンでは、CPUの処理速度&画面描画性能の点で、ビデオ動画を扱うのは無理があります。せいぜいVCDフォーマット(MPEG-1)まで。

しかし書類作成やネットサーフィンにはまだまだ使えるマシンです。特にキーのタッチは秀逸ですから、持ち主は大変気に入っております。

一番の泣き所は、HDD容量の少なさでしょう。特にWinMeをインストールして快適に動作させようと思うと最低10GBは欲しいところです。

ここで、選択肢が二つあります

- 外部増設型のHDDを使う。

これは本来、もっともオススメできる方法なのですが・・・

デメリットは、価格が容量に比べて高い・折角のノートPCの機動性がスポイルされてしまうこと。

- 内臓HDDを交換する。

ようするに、改造です。元々使っているHDDが少々調子悪かったのでこの際こっちの方法で行います。

デメリットは、改造ゆえ今後メーカー修理が受けられなくなるのと、改造後の動作保証がナニも無い点です。

★まずは、事前準備です。

必要な情報はネットなどで集めましょう。

ノートPCの分解方法、使えるHDDの型番 は必ず必要となります。(IBMは保守方法をネットで公開しています。)

ノートPCのHDDは、メーカーや機種によって取り付けはかなり異なります。現在は本体裏のフタを外すと簡単にHDDに到達できる物もありますが、今回の生贄(?)のチンコパッド君はキーボードの下側の奥まった所にHDDが居ります。

表側からかなり分解していかないとダメなパターンです。

使えるHDDに付いては、ノートPCには一般的に2.5"タイプの物が多く使われていますが、厚みが色々存在します。12.5mm/9.5mm/8.45mmなど・・・・・・。

今回のモノは9.5mmのタイプでした。(これが違っていると、物理的にパソコンのボディ内部に収まらないですので)

さらに、もう一つ問題があります。駆動する電源が対応可能かどうか。

大容量のHDDは、要求する電力も多くなっていたりとか電圧の種類も違うのが必要だったりとかするコトがあるそうです。これは、動作成功例(人柱とも言う)を地道にネットなどで調べるしかありません。

さらに、マザーボードの仕様によって、古いモノだと8.4GBを超えるドライブを認識できなかったり(最近では130GBの壁ね)とかの問題も出てきます。これらはツールで解決できる事があります。

それと・・・ノートPCによってはリカバリー用のCDが付いていなくて、HDDパーテーションの一部を不可視領域に割り当てている物もあります。

この場合HDD換装は出来てもOSが入れられないなんて事態も発生してしまいます。(解決できない事では無いのだが、ちと難しいのと手間が掛かる)

当然ですが・・・・これらの情報は、パーツショップの店員さんに聞いてもダメです。責任取れませんから多分教えてくれません。

今回は・・・IBMの20GB(Travelstar30GN/IC25N020ATDA04)を使用することに決めました。多分IBM同士だから動くだろうと。。。。。(ウソです。ちゃんと情報収集しました)

「そんなのじゃ、何も参考にならないよ〜」「責任持ってヤリ方教えてよ!」「ちゃんと分解して組み立てれるか判んないよ〜」という方には、ちゃんとやってくれる業者があります。

ネット検索で探して見ましょう。

ココで、決まり文句ですが・・・(ホントはこんなコト書かなくても常識だと思うんだが、世の中にはイロイロな方が見えますので一応)

改造は全て自己責任です。誰もフォローしてくれませんし壊れたら取り返しは付きません。

原則的にメーカーも修理を受け付けてくれないです。

ノートPCと言う高価な機器なので、思いっきり心して掛かって下さい。

ぶいぶいEg共和国はうまくイクようにただ祈るだけでフォローしませんし責任も取りません。

と言う事で、狙い目のHDDの入手を済ませておきましょう。・・・・もしダメだったら、USB2.0のHDDケースとか買って来て外付けとして使うとか。(交換した古い方を入れてもイイですね)

OSの入れ替えをするならば、OSも入手し、起動用FDを作成しておきましょう。

●いよいよ、ヤルよ。

さて、分解開始です。このチンコパッド君はイヤらしいことに、キーボード側から分解して行ってかなり奥まった所にHDDが居ます。

そこに到達できなければ目的を遂げられません。

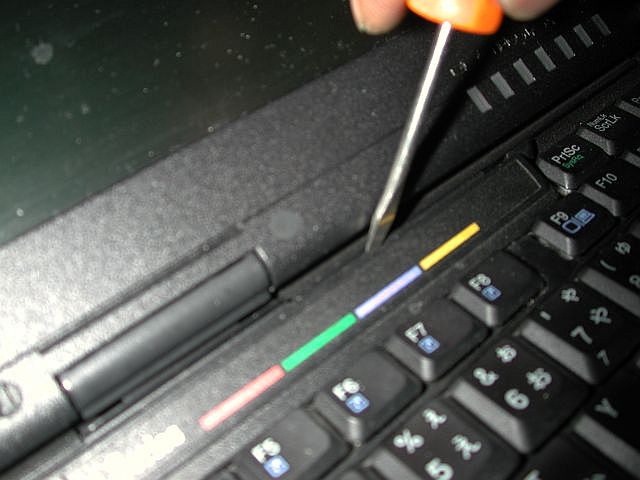

まずは、キーボードの固定ツメをエイヤッと上にずらします。

次に、飾り小パネルをもぎ取ります。(はめ込みになってます。かなり固いのでキズキズにならないように・・・・・)

もぎ取ると、キーボード固定ネジが2本現れてきます。当然これも外します。

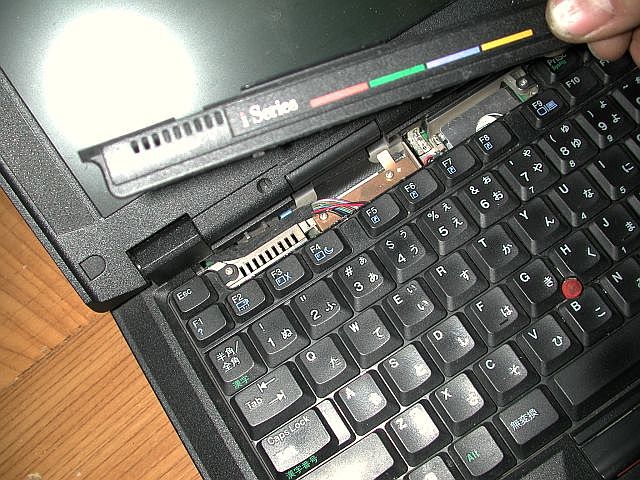

ここがミソなんですが・・・キーボードのユニットは、少し上に持ち上げて引っ張り出します。でも早まるな!!罠があるんです。

当然と言えば当然なんだが、キーボードはメイン基盤とFPC(フレキ)で繋がっています。これをちぎってはダメダメv

ここでは分解に邪魔になる、細い方の2本のフレキをコネクターから外します。ロック片をずらしてあげるとフレキはスルッと抜けます。

放熱&シールド板を取り外します。ネジは6本あります。(種類が違うので、ちゃんと覚えておいてね)

外せると、いよいよHDDが出てきます。

HDDは、ワク&中継の基盤に組み込まれています。これはワクごと上に引っこ抜けばokです。

新しい大容量HDDに付け替えて組み立てます。

組み立ては・・・・分解の逆の手順で。ちょっと難しいのがキーボードユニットのはめ込みでしょうか。

くれぐれも外したコネクタの接続を忘れるとか、外したネジを付け忘れるとかの事故を起こさないように・・・・・。

組み立てたら「ネジが余った」。良く聞くセリフですが、こんなのはしょーもない自己弁護。

正しくは「ネジを付け忘れた」です。ドジな自分を恨むしかないです・・・・さっさとヤリ直ししましょう。

組み立てが済んだら、パーテーション切って、ごく通常のOSインストール作業となります。

モノによってはシステム純正付属のリカバリーCDが使えちゃったりもしますが、ダメな場合もあるようです。

今回はWindowsMeへの入れ替えも同時に行ったのでok。

(ただ、デバイスドライバを集めておかなければならないのだが・・・未だにマルチディスプレイが使えなかったりとかもあります。まぁ使わないからイイんですが)

●ヤった、できた〜

ちなみに、メビちゃんの場合は本体裏フタにHDDへのモノがありますし、リプサンド君もサイドのネジ2本外すだけでHDDが引っこ抜けます。

これらは多分、メーカーの方で簡単にグレードアップ出来るようにこのような構造になっているのでしょう。

こーゆーのの場合は、対応できるHDDドライブ選定さえ間違わなければ比較的簡単に作業は完了します。

(もっとも、まっサラのHDDにどーやってOSやドライバを引越しするかという問題は残りますが。)

これでチンコパッド君は\15,000-ほどのコストを掛けて、20GBのHDD容量を得て現役稼動マシンとして使えるようになりましたです。

もっとも使用目的はかなり限られてしまいますが・・・・・この辺りの資本投下の具合ってのが旧型PCの難しい所でもあります。

いつかは買い換えなければならない時がきっと来るはずです。。。。それまでガンバッテv

しかし安定性に難アリと言われているWinMeが、なんかすごくスムーズに動くんですよね、チンコ君。

もっとも標準的構成とされる、IBMのPCだから・・・かも知れない。